发布时间:2017年06月29日 文章出自:用户投稿 作者: [color=rgb(0, 155, 255) !important]罗青林

万历年间,大学士张位将娄妃梳妆台改为别墅,并用这一带的古村“杏花村”名之,“杏花楼”自此得名。张宰辅的门生汤显祖、吴应宾、刘应秋在此成立过“杏花楼社”。张位的宴席间总是高朋满座,在物质文化比较繁盛的明代中后期,精神文化的繁荣自然水到渠成。四百多年前,《牡丹亭》在滕王阁首次登台演绎,完成了由文本艺术形式向舞台艺术形式的蜕变,开始成为走向大众的永恒经典。据说张位看罢,啧啧称道,以“河移星散江波起,不解销魂不遣知”的诗句倾吐观后之感。在礼教信仰广泛崩塌,人文精神开始萌芽的中晚明时期,人们身在社会思想推陈出新的缓慢过程当中而不自知。幸赖汤公神来之笔,将他们隐约体及却无从表达的思想感情尽书棉帛、一气呵成!说汤显祖是东方的莎士比亚,其实仍是在以西人为文明坐标定位自己。东方有自己的文脉、自己的际会,东方人有自己朝着光明前途执念前行的一份淡定从容。

杏花楼(摄于灵应桥东南佑民寺一侧)

牡丹亭

刘将军庙巷在百花洲的西畔,巷由庙而得名。刘将军庙原是明朝大将刘綎的旌忠祠,其遗址在建国后被改为百花洲小学的校舍。刘綎是梅岭人氏,原本姓龚,他的父亲龚显为报四川府吏刘岷的知遇之恩,侍刘岷如父,改姓为刘。刘显后来携子从戎,官拜都督同知。刘綎13岁随父出征,在西南抗击过缅甸土司,在东北血战七年,全程参与了万历年间的“抗日援朝”,加官进爵,世荫千户。六十岁那年,他再战东北,抵御努尔哈赤的后金劲旅,力战不敌,明廷为他修建了这座旌忠祠。满族入关后,刘将军庙自然毁于一旦。直到1776年,乾隆皇帝为彰显清廷的至仁至德,命人编写了《钦定胜朝殉节诸臣录》,表彰明末忠臣。刘綎在殉节诸臣中排位第一,乾隆帝评价他“勋劳特著,胆略素优,奋勇争先,捐躯最烈”。乾隆敕编《殉节诸臣录》,摆出的当然是胜利者捐弃前嫌的高姿态,但却为咸丰八年(1858年)重建祠堂扫清了政治障碍。在后世的战火中,刘将军庙再度被毁,却没有再重建。今天,它的地基上生发出一座小学,校舍里书声琅琅的孩童,沐浴着东湖微醺的清风,未必知道这一方土地上寄托着一位力拔山兮气盖世的“黑虎将军”之灵。 城垣市井市井是观察寻常生活的绝佳角度,市井里没有阳春白雪,它是一曲呕哑嘲哳的生活颂歌。南昌的老城以象山路为界,西侧便是市井扎堆的地方。从分界的象山路两侧开始,棉花街、珠宝街、嫁妆街、铁街、猪(珠)市、油行街、米市街、醋巷、带子街、豆豉巷、萝(罗)卜(帛)巷、豆芽巷、合同巷,这些充满生活情趣和商业气息的地名分明告诉人们,这才是古代南昌城垣里人气最旺的地方。 作为整体的市井是不能分开论述的,《管子》里说:“立市必四方,若造井之制”,于是市营其货,井井有条。管仲是法家学派的代表,法家的这番论断表明,市场行为虽然源于人性,但市场的方圆和程度则是由政府来创设和规制的。然而,一旦设定总体性规制,政府就不再轻易干预市场运行本身了。因此,市井可以因为甩卖和抬杠而尽情的嘈杂沸腾。在定居点相对集中的古代,一街一业、集中安置的模式对于市政当局的供需调节、税款征收更为便捷,因而成为中国古代城市经济管理的基本方式。在这种思路下,米市、灯市、珠市、菜市这样的地名在华夏大地上遍地开花。 翘步街和万寿宫一带往南,算是南昌老街分布最为细密的地方了。2014年整体拆迁之前,这里星罗棋布地排布着很多老街巷。小时候奔跑在翘步街和直冲巷一路下行的青石路上,嗅着路尽处广润门码头边的鱼腥味儿,埋怨着路边一栋栋老宅子的破与旧,哪里参得透时空赋予这里的江南娟秀之气!广润门码头一直热闹到20世纪90年代初,繁忙的码头,卸下的都是日用百货和食品生鲜,那时候国营的副食品公司和土产公司都有卸货的站点,泥泞的滩头上熙熙攘攘,每次从那儿回来都是一腿泥点。 船上卸下的副食品被转运到市内各处的市场上销售,卸下的布匹则可以直接沿着直冲巷流通。翘步街的街口是许多布匹行,夏布会馆就是其中知名的一个。就像甜蜜引来凤蝶,布匹行引来的是手艺了得的裁缝。裁缝们受雇于馆行,将价值链向更为高端的设计、工艺上延伸。有布匹就有染坊,取水方便的河沿,自然也是染坊的所在。运输、印染、设计、裁制、交易,市场就这样自发地组织了起来。夏布会馆在解放后就已落败下去。但街边的裁缝群体,硬是从明清之季一路顽强地生存至今,星星点点,荧荧烁烁。城市的阶层流动使越来越多的人离开了这个行业,但每次探访,总还有亲切的老面孔,脚踏着缝纫机,手把着木尺,匠心独具地改边、绣缀,无论九伏,一直坚持。他们已不再是工匠,而是这条老街活的标志。印象中,抚河在上世纪90年代初被人工闸驯化后,广润门码头就结束了它一千三百多年的历史使命,从此成为过往,依水而兴的商业聚落也由此零落。2014年的街片拆迁,一条围绕纺织业自然延展的原始产业生态就此走完了它的生命历程。这是一个城市地理坐标的终结,也是一段市井生活场景的曲终。

岁月悠悠,衰败古建筑的木饰依然流露出一股江南娟秀之气

铁街在几年前还有铁匠铺在经营。铁匠们打铁时有节奏的敲击声,好似穿越百年来到耳畔。在冬天,嗖嗖的寒风能把炉子里的炭火星子吹得老远,使路人避之唯恐不及。而到夏天,南昌沉闷有如静止的空气里,铁器锻造时的每一步工艺仿佛都凝结成了一段音符,此起彼伏地响在人的脑际,好不清晰。铁街是一段不长的小街道,虽然不长,但相比周遭却很有些坡度,从中山路的西口附近,是要上一个近五米高的缓阶才能到铁街上的。 外来的人之所以不陌生铁街,多半是因为坐落在一侧的人民银行南昌中支。历史的车轮滚滚向前,车轱辘边的飞沙走石在一番激荡之后,往往也要落回它们本来的地方,这便是历史中的传承与接续。百余年的时光过去了,翠花街口上的渔具行依然如故,只不过器物的质地从竹篾变成了碳素钢;东湖西岸的南昌府学、新建县学,转而成为了省图书馆和南昌市教育学院。这种业缘上的承袭,说明今天城市的功能区划绝非后世的随意摆布,而是遵循着一种天然的传统。同样,央行南昌中支之所以选址铁街,是因为这里就是清际掌管一省钱粮的布政使衙门,也是江西的藩库重地。把藩库建在台基上,违规接近藩库的人将暴露在四周的睽睽众目之下,这也是铁街突然比周遭地貌高出五米的原因。藩库的坐落反过来又揭示了铁街本身的来由。银子入库前都要铸成银锭,自打有了藩库,便有了铸锭的匠人。多少年来,银匠的后人们延续着祖上的手艺,忙时为官家铸锭充徭役,闲时为百姓打铁以谋生。 一块“国家金库江西省分库”的匾牌,仿佛津津乐道着历史中的变与不变。眼见这种历史的传承接续,会让人因看得清自己的来路而倍感踏实。我们的过去不是可以随意弃置的行头,我们的未来也绝不可能是突如其来的“飞来石”,而我们的前途,也必将舒展在我们自信从容的眉宇之间。 桥与水江南少不了小桥流水。赣、抚交汇之处,河塘湖沼遍布,城市就由其中星罗棋布的陆地组成。连接这些陆地的,是一座座大大小小的桥。百花洲所在的东湖,一眼望去极像人工开凿,实则是《水经注》里就有记载的天然瑰珀。当年郦道元笔下的“东太湖”,是内城四湖的总称。作为赣江畔的一块湿地,从前湖边的渔家人,凭着偏舟一叶,近可以贯穿全城,远可以通达彭蠡。从空中俯瞰,东湖、青山湖、艾溪湖、瑶湖呈阵列状横布于一侧,它们之于赣江,正像鄱阳、洞庭之于长江,它们是赣江的肺,调节着江水的涨跌。枯水季节,湖水入江抬升水位,而一到汛期,赣江水漫填湖之亏。有人说,南昌是“城在湖中、湖在城中”,此话不假,但湖塘之间宝贵的陆地,是先民们在一整片泽沼湿地上排水疏浚填土的成果,也不知经过了多少代人的努力,人才从自然的野性中争出了这一方天地,塑造出一座水上之城。

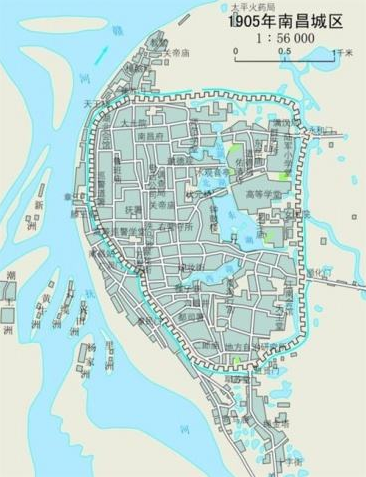

清末的南昌府,城内城外水系密布

水网密布的地方,以桥为路。南昌城里的桥,清民之际仍有十数座之多。名气较大的包括西汉时的定山桥,唐代贞观年间洪恩桥,明代洪武年间的南浦桥,万历年间的高桥(高士桥)、广济桥(状元桥)、灵应桥,等等。还有许多连接着前街后巷,发挥着重要功能的小桥,今天已经无从考证其名目。我常想,1595年利玛窦在南昌登陆之后,如此多的桥是否让他想起了故乡的水城威尼斯?在20世纪20年代末兴起的现代城市建设运动中,南昌改墙为路、填河拆桥,封闭的老城垣从此打开,这些古桥或废或拆,逐渐退出了历史舞台。柯必德在《‘荒凉景象’——晚晴苏州现代街道的出现与西式都市计划的挪用》里谈到,道路是“现代性的基本人造物”。1845年,上海有了第一条现代意义上的城市道路,1890年以降,在张之洞等人的倡议下,苏州的各级官员基于振兴商业、维护社会秩序和改善都市环境等考虑,开始热烈地讨论道路的改建计划,并将之视为现代化的最佳切入点,可以带动社会、经济、空间乃至政治的转型。在缺乏现代传播手段的年月,技术的流布需要相当的时间,在个别沿岸城市早已铺开的道路修筑计划,要迟至1920、1930年代才进入内陆城市。于是,在苏州铺下第一条马路三十八年后,南昌也开启了它的城市街道现代化之旅。 从前,河塘湖沼上的各个洲渚以桥相连,而在现代性风起云涌的岁月里,新事物与旧事物截然对立,并没有融通的可能。路修起来了,便没有了桥的位置。幸运的如状元、灵应,因为不处于干道,至今还在原址上发挥着它们作为桥的功能;没那么幸运的则如定山、洪恩、南浦、高士,被现代化的马路取而代之,桥的往昔仅在地名中得以留存。譬如今天中山路中段的百花洲畔,一边楼宇、一边湖面的地方就是洪恩桥的原址;最后是那些连名字都没有留下来的小桥,功能性裹挟了观赏性,一朝功能不复,则名亦不存。

|